导语:自贸易摩擦至今,市场对中美供应链脱钩的忧虑未曾消退。然而,2023年的数据揭示了一个惊人的事实:尽管中国对美直接出口份额下滑,但美国对中国的依赖并未减少,反而呈上升趋势。究竟这一现象背后隐藏着怎样的复杂关系?本文将从多个角度进行解读。

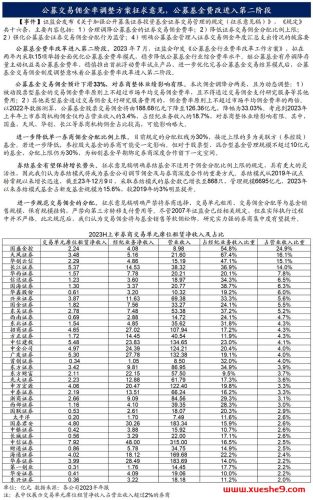

自贸易摩擦以来,市场对中美供应链脱钩的担忧挥之不去。2023年,中国占美国进口的比重从2017年的21.9%下滑至前三季度的14%,加剧了市场的担忧。

直观来看,下滑的份额主要流向了北美自贸区(墨西哥和加拿大)、东盟、欧盟。这些地区2023年前三季度占美国进口的比重,相比2017年提高了2.9、2.8、2.3个百分点,是这一轮产业链转移的直接受益方。

其中家具、鞋靴、纺织服装等劳动密集型产品的份额主要流向了东盟。电气设备、机械设备等资本密集型商品的份额有一部分流向了墨西哥、加拿大、日本等国家。

但是在中国对美出口份额下滑的同时,中国占全球的出口份额却在提升。其中,中国对东盟、欧盟和北美自贸区(墨西哥和加拿大)的出口份额均在上升。从这个角度上讲,中国制造业正在发生的不是转移,而是外溢。

从细分商品来看,在全球主要样本国家中,中国出口份额下滑的主要是纺织服装等劳动密集型商品,份额不断提高的是电气设备、机械器具、汽车等资本和技术密集型商品。

我们用两个量化指标来衡量中美贸易的实际脱钩程度。

第一个指标是用投入产出表来衡量美国制造对中国制造的依赖程度。结果是,2017-2020年美国每生产1单位产品所消耗的中国商品占比先降后升。

第二个指标是用美国对中国的完全消耗系数,来衡量中国通过东盟、墨西哥、欧盟等地区对美国的间接出口。

虽然在贸易摩擦期间(2017-2020年),中国占美国的进口份额下滑了2.9个百分点,但是完全消耗系数(美国对中国出口的依赖程度)相比于2017年还有所提高。美国对中国出口依赖程度较高的行业集中在纺织产品、机动车、电气设备、机械设备,相关商品对中国的依赖度在2017-2020年小幅提高。

美国在电气设备行业、机械设备行业上对中国完全消耗系数也有提升。虽然中国对美国的直接出口下滑,但是中国对东盟等其他国家的设备出口提高,这使得美国对中国的间接依赖度不降反升。

以完全消耗系数减去直接消耗系数来衡量间接消耗可以得出同样的结论,相比于2017年,美国在纺织产品、电气设备、机动车等商品上对中国的间接依赖度有所提高。

以上数据说明,尽管贸易摩擦(2017-2020年)可能导致了中国对美的直接出口份额下滑(约2.9个百分点),但是投入产出表展示了不一样的结果,同期美国对中国商品的(直接和间接)依赖程度(完全消耗系数)不降反升。出口脱钩事实上是无力的。

风险提示:份额韧性表现不及预期,地缘政治冲突超预期,海外供应链转移速度超预期。

暂无评论内容